BERLINO – I brutti film fanno male al cinema e a chi li vede, proponendo un dibattito morale in chi li recensisce, preso dalla foga di restituire con una penna acida il malessere subito in sala a mo’ di vendetta sanguinaria. Di certi brutti film si può avere pietà, razionalizzandone l’inconsapevolezza, l’ingenuità, l’umiltà e l’onestà, spesso sono opere prime o opere minori di grandi autori a cui tutto si perdona. Ma quando un grande festival come Berlino propone (anzi, propina) film assolutamente impresentabili per qualsiasi platea, manca la fiducia, la speranza in un cinema diverso, artistico, eloquente, di bellezza ed emozione, quello che i festival devono alimentare, crescere, pubblicizzare. Sorprende quindi, in un programma che comunque punta alla varietà e alla differenza tanto geografiche quanto stilistiche, trovare due film che non corrispondono minimamente ai requisiti di un cinema meritevole: “Eisenstein in Guanajuato” di Peter Greenaway e “Gone With The Bullets” del cinese Jiang Wen, entrambi in competizione.

Lo snobismo da festival, l’intellettualismo gracile e la smania di provocare a tutti i costi pure non giustificano la presenza di due film assolutamente inguardabili, nel vero senso della parola: si guarda lo schermo, perché si é costretti o ipnotizzati come vittime della cura Lodovico di “Arancia meccanica”, si guarda lo schermo ma non ciò che contiene. Immagini, suoni, parole, sguardi, gli elementi della poesia cinematografica, diventano in questi ambiti un amalgama di orrore, che la mente rifiuta di metabolizzare.

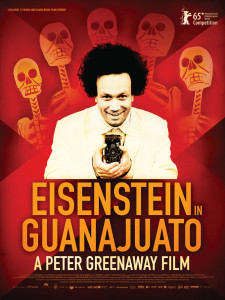

“Eisenstein in Guanajuato” si proporrebbe di essere un film sul cinema, e su una delle massime figure di questa arte, Sergei Eisenstein, attraverso un collage da videoarte di montaggio frenetico, sovrimpressioni di fotografie, video d’archivio, disegni, vorticose carrellate, split-screen, primi piani, eccetera, ma nessuna di queste trovate é davvero necessaria, se non certo per dopare la megalomania e il narcisismo del regista, senza pudore nell’imitare il maestro russo. Ma ciò che é peggio sono i contenuti. Nel trattare del soggiorno del regista di “La corazzata Potemkin” in Messico, dove girò lo splendido documentario postumo “Que viva Mexico”, Greenaway parla di una molto presunta e per nulla fondata relazione omosessuale con un uomo del luogo, tal Palomino. I pettegolezzi sull’omosessualitá del regista non si basano su fonti veritiere, anche se le stoiche e risapute misure omofobiche della Russia potrebbero negli anni aver sminuito questo accento nella figura leggendaria di un artista considerato patrimonio nazionale. Il film, invece che raccontare il regista e l’uomo, il suo rapporto col cinema e col Messico, cade e scade in un vortice di sessualità spinta che non si può non definire pornografico, dal momento che i membri sono in evidenza e gli amplessi, completi, sono mostrati con un realismo sconcertante e quanto mai gratuito. L’atroce scena della sodomia iniziatica è una cugina della sequenza lesbica di “La vita di Adele”, altrettanto fuori luogo, ma in più carica di un senso del grottesco e commentata da dialoghi assurdi e surreali. Fuor da preconcetti e pregiudizi, questo tripudio di omosessualità ostentata e banalizzata offende non la morale, ovviamente, bensì il buon gusto, ciò che il cinema può e deve mostrare: scene d’amore gay possono essere necessarie e spinte e meravigliose quando serve (vedi Almodovar, vedi “I segreti di Brokeback Mountain”, vedi la mitica scena lesbica di “Mulholland Drive”), ma qui siamo nei terreni della provocazione fine a se stessa, dello scandalo a tutti i costi, perché il film, a parte la mostra di glutei, peni, vomito e sangue, non offre molto, è già da subito annoia e stordisce. L’attore Elmer Bäck dá un’interpretazione del regista russo tanto goffa quanto offensiva, volutamente parodistica ed esagerata, dal maldestro accento alla sessualità ostentata, dalla gaia gioia effeminata agli intellettualismi stereotipati. La domanda da porsi é: Eisenstein era davvero così? Ma soprattutto: tutto ciò é interessante, vale la pena di essere visto?Greenaway sará anche un iconoclasta e uno sperimentatore, coraggioso e anticonformista, ma questo aspetto interessa solo a lui, il cinema non ne ha bisogno. Sul film cinese “Gone With The Bullets” c’è davvero poco da dire. La trama non l’ha capita nessuno, e nemmeno il catalogo del festival aiuta a farsi un’idea. Nella Shanghai degli anni ’20 si muovono e si incrociano le strade di un aristocratico diventato gangster e della sua prostituta amante, in un plot confuso di spionaggio, sentimento, comicità, che si vorrebbe pastiche di tutti i generi del cinema occidentale, e ne risulta la copia più parodistica e goffa che possa essere prodotta. A partire da un prologo che fa il verso a quello de “Il padrino”, in una maniera che fa vergogna, il film si allunga e si perde da subito. Un grande budget, una grande ambizione, grandi effetti speciali, un grande sciovinismo del cinema occidentale e della cultura europea (opera lirica a iosa) che denotano tristemente quanto sia l’economia e non la creatività a fare film oggigiorno. In Cina sará forse un grande successo, per contralto all’altro filone di cinema locale ben più elitario e inaccessibile, ma in Occidente non può funzionare. Perché la Berlinale abbia selezionato un film così marcatamente commerciale, brutto e stupido resta un mistero.

Interessante è, invece, l’ultimo incontro della Berlinale Talents, con il regista coreano Bong Joon-ho, autore di capolavori contemporanei come “Memories Of Murder” e “Mother”, nonché di un recente e apprezzato blockbuster internazionale come “Snowpiercer”. Il cineasta, che è anche uno dei membri della giuria presieduta da Darren Aronofsky, ripercorre la sua carriera, le sue incursioni nel kolossal fantascientifico, il suo rapporto con gli effetti speciali e la violenza, il suo incontro con le regole del cinema americano e la sua internazionalizzazione, che gli ha dato una fama ed un prestigio ancora più vasti e meritati. Il dialogo fa capire le dinamiche delle coproduzioni internazionali e di una certa tendenza degli autori asiatici ad accettare la corte di Hollywood (non ultimi John Woo, Ang Lee, Park Chan-wook, Kim Jee-won), spesso un paradiso, molte volte un inferno, ma non per Bong Joon-ho.